栃木県宇都宮市で、高気密高断熱高耐震の家づくりをしている

自然素材工務店。

みずもくの水上です。

今日9月18日の木曜日の記念樹は、「オトコヨウゾメ」

花言葉は「委ねられた想い」

スイカズラ科ガマズミ属の落葉低木です。

さて、「木材の含水率」って、考えたことありますか?

普通は、乾いている材料を使うのが当然でしょ!と、

思う方がほとんどです。

だからこそ、実際の木材に含まれる水分量ってどうなっているのか

改めて確認していきます。

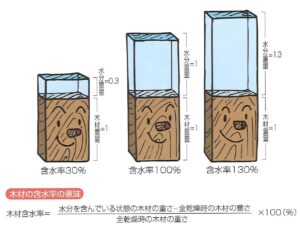

そもそも、考え方は、

このような感じです。

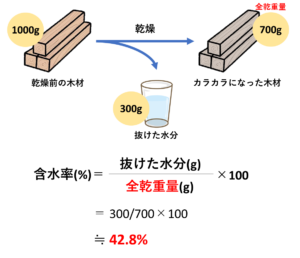

木材自身の重量を「1」としたときに、水分がどれだけ含まれているか。

木材は、立っている木を伐採して丸太にしてから乾燥が始まります。

切り倒した丸太の含水率は約150%~200%。

上の図から見ても、相当な量の水分をため込んでいるわけです。

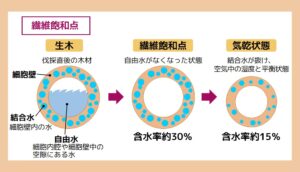

では、木材内部では、どのような変化が起きているのか?

木の中心から水分が乾燥していきます。

材料として使用するのに適正な水分量は、

柱や梁などの構造材は15%程度。

床材や壁、天井などに使用する仕上げ材では、室内環境の変化の違いにもよりますが

10%以下の材料を使用したいものです。

計算では、このようになります。

では、含水率を0%にすればいいのでは?

とも考えがちですが、

上記の含水率15%のところで、木材は維持するように

なっており、乾くと水分を含み、水分が含まれ乾燥が進むと

また15%に戻ろうとします。

この働きが、木材は呼吸すると言われたり、調湿作用がある。

と言われる所以です。

しかし、水分量が多すぎたり、逆に乾きすぎると、

逆に強度が落ちてしまったり、寸法安定性にも影響します。

どこに使う木材かによって適正な含水率を把握する必要があります。

そこで、無垢材を扱う側としてのアイテム「含水率計」

で再確認してみました。

これが、含水率計。

先端の突起を木材に当てて測定します。

当社で良く使用する杉の無垢材。

まずは、そのままの含水率は5.5%。

乾いていますね。

それを15分ほど水に沈めました。

取り出して、表面をふき取って15分置いて測ると

17%。

10%以上水分が含まれたことになります。

木目表面を測ったわけですが、

木材の切り口を測ってみます。

予想通り、切り口面は水分が入りやすいので、

20.2%。

木材の性質上当然です。

さらに15分置いて表面を測ると

14.5%まで乾燥が進みました。

たぶん、室内においてエアコンや風をあてると

さらに進みますが、湿気が多ければ15%に戻ってきます。

こうして数字で確認することで、

木材の状態を確認したり、室内環境の改善を検討したりと

出来るわけです。

「森を見て木を見ず木を見て森を見ず」とならぬよう

「森を見て木を見る木を見て森を見る」ことを意識して

住まいを守っていきます。

みずもくのつぶやきを最後までご覧いただきありがとうございました。

みずもくは、栃木県、宇都宮市で、高気密高断熱 高耐震の木造注文住宅を

手がける自然素材工務店です。

地元栃木県の県産材を構造や仕上げにふんだんに使用し、

羊毛断熱材や珪藻土などの自然素材を得意としています。

また、断熱リフォームや中古住宅、既存住宅のフルリノベーションも

ご提案いたします。

さらに、C値0.3以下、UA値0.3以下、許容応力度計算による耐震等級3

をかかげ日々家づくりに精進しております。

よろしくお願いいたします。

みずもく公式ラインアカウントの友達登録も

よろしくお願いいたします!👇

いち早く情報を発信いたします。

最後にこちらイエココロの雑誌にも少し登場しておりますので、

ご興味あれば

https://www.iecocoro.com/articles/post-1292/