栃木県宇都宮市で、高気密高断熱高耐震の家づくりをしている

自然素材工務店。

みずもくの水上です。

今日9月28日の日曜日の記念樹は、「ビナンカズラ」

花言葉は「再会」「また会いましょう」「好機をつかむ」

モクレン科サネカズラ属の常緑つるです。

秋に霜が降りる頃、鮮紅色の実が目に付くようになります。

ということで、

今週は、省エネを考える週末となりました。

金曜日に

「うちエコ診断士」のスキル審査と研修を受講してきました。

環境省の公的資格ですが、下岡本にある栃木県保健環境センター内の

栃木県の地球温暖化防止推進委員センターが診断機関となり

うちエコ診断士の登録業務などを行っています。

現在栃木県では、うちエコ診断士は数名程度ですが、

我々(Forward to1985 energy life)が7月に開催した

全国省エネミーティングに福田富一栃木県知事のご出席の影響もあってか、

県として早急にうちエコ診断士を100名まで増やすことを発表されました。

1985としても率先して受講することになりました。

私は、昨年試験を受けて、合格し、今回登録のためのスキル審査を

請けました。

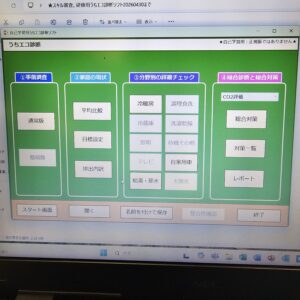

うちエコ診断士は、家庭の光熱費や二酸化炭素排出量を

見える化して、各家庭の住まい方やライフスタイルに合わせた

適切なアドバイスを、診断ソフトを使用して行います。

冷暖房や給湯、車の使用、家電など家庭内のエネルギー使用を

個別に診断して、改善対策、目標などを一緒に考えるというものです。

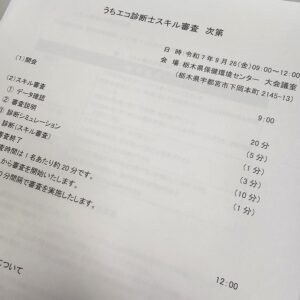

まず、試験会場内でスキル審査の説明を受けて

20分間の実際の提案を行う様子を審査します。

自分の順番が来るまで待機します。

写真でみると奥の間仕切りの向こう側で

パソコンを見ながら、相談者役、審査員の前で

行ないます。審査となるとやっぱり緊張します。

このような画面からスタートします。

20分の審査を受けて、午後にロールプレイを含む

診断士講習を受け、終了。

今後、診断士としての認定書申請を行い、

認定書が届くと正式に活動ができます。

工務店としてのアドバイスがしっかりできる診断士に

なるよう努めます。

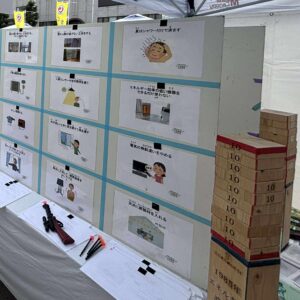

また、本日は先ほどお伝えした1985の活動のひとつとして

宇都宮ライトキューブ前広場にて、

昨年に続き「もったいないフェア」に参加してきました。

出店ブースはもちろん「省エネ射的」

1985年当時の電力消費量は今現在の半分で生活していたことを

説明し、現在の光熱費高騰、エネルギー問題などを説明しながら

家庭でできる省エネを考えてもらいながら射的をします。

子どもたちは、射的が楽しくて来てくれているかもしれませんが

一緒に来ている大人も、真剣に考えてくれて少しでも

家庭で無理なく省エネ活動の意識を高めてもらえればと思います。

今日もたくさんの方に来ていただきました。

ありがとうございました。

そしてメンバーでいつもの記念撮影。

未来の子どもたちのために工務店として、

省エネの観点から何が出来るのかを真剣に考える

とても充実した機会となっています。

今後とも続けていきます。

そして、その省エネを実際の新築住宅に

反映させることも工務店の使命です。

小山の陽春の家。

屋根工事が完成し

外壁の下地工事と窓の取付け。

外壁には、ウルトさんのハイムシールド。

透湿防水シートを貼り、

窓廻りの気密も先行して処理します。

窓が入る前に気密シートを先張りすることによって

室内側からの気密シートとつながり、性能を担保します。

防水テープでしっかりと止めます。

さらに窓のアングルには、気密パッキンテープを張り

窓の隙間からの空気の漏れを防ぎます。

そしてようやく窓を取り付けることができます。

トリプル樹脂サッシのため、重量もあるので

二人がかりでの取付の箇所もあります。

大工さんも慎重になるところです。

そして無事取付完了。

これで雨仕舞も心配がなくなりました。

後は、木製高性能玄関ドア「キュレーショナー」を

取り付ければ、全てふさぐことが出します。

こちらも楽しみです。

こうした、気密処理も、生活する際には重要な

温熱環境を確保するのに重要なところです。

以上、工務店発信の省エネ・・・とは!!でした。

みずもくのつぶやきを最後までご覧いただきありがとうございました。

みずもくは、栃木県、宇都宮市で、高気密高断熱 高耐震の木造注文住宅を

手がける自然素材工務店です。

地元栃木県の県産材を構造や仕上げにふんだんに使用し、

羊毛断熱材や珪藻土などの自然素材を得意としています。

また、断熱リフォームや中古住宅、既存住宅のフルリノベーションも

ご提案いたします。

さらに、C値0.3以下、UA値0.3以下、許容応力度計算による耐震等級3

をかかげ日々家づくりに精進しております。

よろしくお願いいたします。

みずもく公式ラインアカウントの友達登録も

よろしくお願いいたします!👇

いち早く情報を発信いたします。

最後にこちらイエココロの雑誌にも少し登場しておりますので、

ご興味あれば

https://www.iecocoro.com/articles/post-1292/